《魏晋南北朝佛教文学史》股巢配资,高文强、包得义等著,北方文艺出版社2024年4月版。

该书为《中国宗教文学史》第二卷下册,所论“佛教文学”有两个限定条件:一是作者身份为释氏(即僧和尼),二是作品内容应具有一定“文学性”。基于这一标准,本书对魏晋南北朝时期释氏独立创作的具有一定文学性的作品进行了较全面梳理与分析。

魏晋南北朝释氏诗文文献虽然比较分散,但是已有的若干总集诸如逯钦立《先秦汉魏晋南北朝诗》、沈玉成等《中国历代僧诗全集(晋唐五代卷)、严可均《全上古三代秦汉三国六朝文》、韩理洲《全三国两晋南朝文补遗》《全北魏东魏西魏文补遗》《全北齐北周文补遗》等已将这些文献基本涵盖,其中文约610余篇,诗有130余首。除诗文外,这一时期还有僧传、游记、灵验记等一系列文学性著作,这此著作中有的虽非完全由释氏完成,但因记录的内容完全是佛教的且有较高的文学性,也被纳入到本书的书写范围。

总体而言,魏晋南北朝释氏文学文献数量虽不算大,但对这一时期文学却有着重要影响,是文学史上不应忽视的一个部分。

第一章 绪论

第二章 魏晋佛教与佛教文学

第一节 魏晋佛教之传播

第二节 魏晋时期的佛教文学

第三章 魏晋佛教诗文

第一节 道安

一、道安的生平经历与佛教实践

二、道安的翻译思想与文献整理

三、道安的文学创作

第二节 支遁

一、支遁生平与交际

二、支遁的诗文创作

第三节 慧远

一、慧远的生平

二、慧远的文学思想

三、慧远的文学创作

第四节 鸠摩罗什与僧肇

一、鸠摩罗什生平及其文学创作

二、僧肇生平及其文学创作

第四章 《佛国记》与佛教游记

第一节 法显生平

第二节 《佛国记》的内容及艺术特征

第五章 南北朝佛教与佛教文学

第一节 南北朝社会文化之背景

第二节 南北朝社会风尚与佛教文学创作

第三节 南北朝僧侣文学创作之特点

第四节 南北朝文人与高僧之关系

第六章 南朝佛教诗文创作

第一节 刘宋佛教诗文

一、汤惠休的诗歌

二、刘宋其他僧侣诗作

三、刘宋僧侣的散文创作

第二节 南齐佛教诗文

一、释宝月的诗歌

二、宝志谶诗

第三节 梁代佛教诗文

一、释智藏、释法云的诗歌

二、释慧令的诗歌

三、惠慕道士和僧正惠偘的诗歌

四、梁代无诗篇流传的诗僧

五、佛教对梁代宫体诗的影响

第四节 陈代佛教诗文

一、释惠标的诗歌

二、释洪偃的诗歌

三、释昙瑗的诗歌

四、释智恺的诗歌

五、高丽定法师的诗歌

六、陈代僧文

第七章 南朝僧传文学

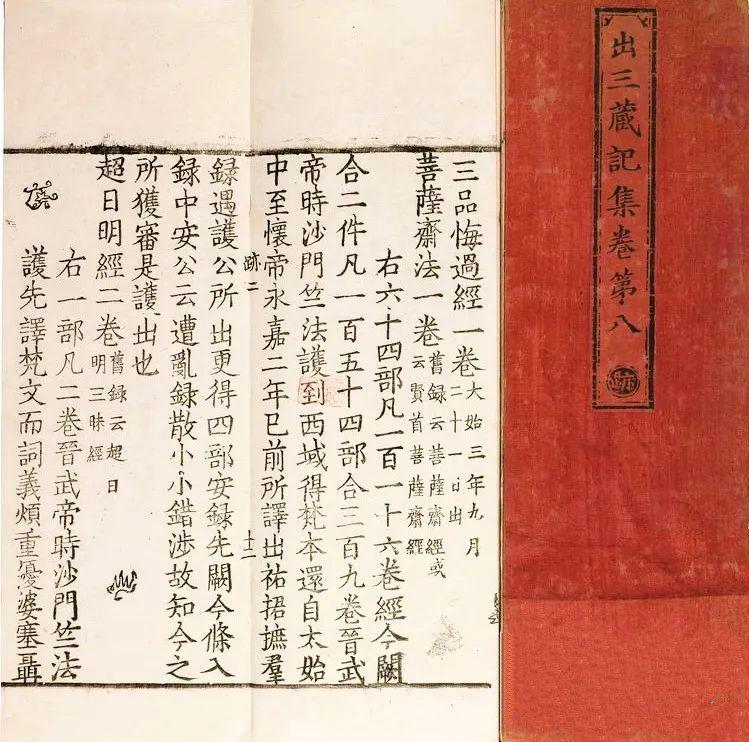

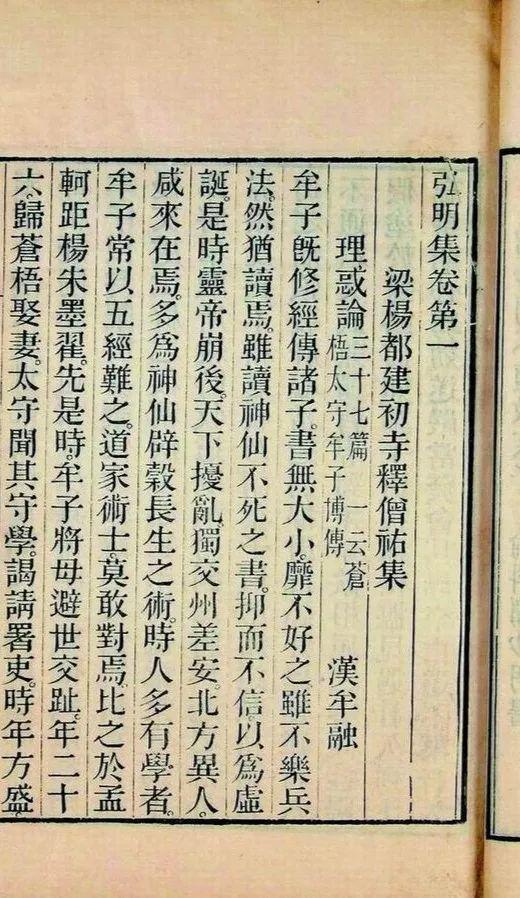

第一节 僧祐与《出三藏记集》、《释迦谱》

一、《出三藏记集》的文学观念与文学价值股巢配资

二、《释迦谱》的文学价值

第二节 慧皎与《高僧传》

第八章 北朝佛教文学

第一节 北朝佛教文学概况

第二节 北朝佛教文学文体

一、北朝佛教文学文体类别

二、北朝佛教文学文体特征

第三节 北朝佛教诗歌创作

一、北朝僧侣诗歌创作

二、北朝士大夫的佛教诗歌创作

三、排佛者的诗歌创作

第四节 北朝佛教散文创作

一、杨衒之与《洛阳伽蓝记》

二、魏收与《魏书·释老志》

三、北朝佛论散文

第九章 佛教神话与佛教灵验记

第一节 佛教神话

一、佛传中的神话

二、本生故事与譬喻故事中的神话

三、《华严经》、《法华经》中的神话

第二节 佛教灵验记的兴起

第三节 六朝时期的观音信仰与《观世音应验记》

一、六朝时期的观音信仰

二、《观世音应验记》

参考文献

要从浩如烟海的中国佛教文献中选择出“佛教文学”作品,必然要有一个标准,而对于这个标准学术界向来有着众多争议。

为避免陷于争议而书写对象又模糊不清之尴尬,本书讨论之“佛教文学”将以以下两个条件来限定范围:

一是作者身份主要为僧尼,二是作品内容应具有“文学性”。僧尼的书写作品中具有文学性的才能称其为“佛教文学”,不具备文学性的则不能算是“佛教文学”。

然而,如此便面临一个问题:“文学性”虽然为文学的基本属性,但又并没有一个绝对统一的标准,不同时代人们对“文学性”的规定是存在差异的(这在中国古代表显得尤为突出),因此,“佛教文学”的“文学性”确认一方面要考虑到作为一般文学属性的要素,另一方面还应考虑时代差异。

所以,“佛教文学史”的书写,不同时代所确定的书写对象也应存在一定差异,而不能一概而论,如此才可突显出不同时代“佛教文学”的独特性。

正如魏晋南北朝时期之思想、艺术等发展存在明显的差异性特征一样,这一时期的佛教文学也明显具有这一特征。

不过,由于深受佛教发展之影响,这一时期佛教文学差异性的具体表现,又与思想、艺术甚至教外文学的表现状况有所不同。

首先是时代差异。

佛教文学之发展深受佛教传播之影响。佛教自两汉之际传入中原,历经近三百年的传播发展,自东晋始逐步走向兴盛,至南北朝遂成为其时之主流文化思潮。佛教传播初期不同时代的巨大差异,直接造成了这一时期佛教文学具有明显的时代差异。

汉魏时期,佛教初传,中原地区的佛教信仰者还是以天竺、西域等地之外来群体为主,因此佛教传播范围并不广泛,影响也较小。

这一时期佛教传播的最重要的方式便是佛经翻译。从汉末的安世高到支楼迦谶,三国的支谦到康僧会,汉魏时期的著名高僧常常也是佛经翻译家。

由于当时外来高僧对中国文化认知尚未深入,与文学创作主流群体的文人士大夫基本没有什么交往,故这一时期佛教文学虽已出现,但并不兴盛,零散的一些佛教文学创作基本是围绕佛经翻译展开,作品主要以记叙佛经翻译情况的经序为主。

两晋时期,玄佛合流,士僧合流,不仅外来高僧对中土文化有了深入了解,而且还涌现出一批本土高僧,其中道安和慧远便是本土高僧的重要代表。因此,僧人与士人之间开始了广泛的交往。

这一现象一方面使佛教得以逐步渗透进士大夫阶层并由此奠定了其走向兴盛的基础,另一方面,僧人群体与文人群体之间的交融也大大促进了佛教文学的发展。

特别是东晋时期僧人的名士化与名士的佛学化,使得名僧与名士群体趋于融合,支遁就是这类现象的一个典型代表,这一现象对佛教文学的影响尤为巨大。

因此,佛教文学在这一时期开始出现颇为兴盛的局面。除了由于佛经翻译高峰的到来形成的大量经序之外,书、论、铭、赞、诗、赋等各种文体文章大量涌现,佛教文人群体也壮大不少。

这一时期佛教文学作品一方面依然有大量宣传佛教的内容,如记叙佛经翻译、阐释佛教理论、赞美佛祖和佛教等;另一方面也有不少抒怀表情的作品,特别是在诗赋之中。因此,这一时期佛教文学发展形成了一个小高峰。

不过,这一时期佛教文学作品中多少存在着迎合中土文化的倾向。

进入南北朝时期,佛教开始摆脱依附中原文化的发展方向,而走向回归本原的独立发展之路。它不再披着玄学的外衣将自己装扮成士族身份的标志,而是走向一切众生,走向世俗化。

此时佛教传播依然重视佛经的翻译、佛理的论释,但同时也开始更加重视佛教作为一种宗教传播的方式和相关仪式,如转读、梵呗、唱导等便开始广泛流行。佛教这一发展方向的转变,对佛教文学产生了较大影响。

从南北朝初期来看,佛教文学的创作也开始回归佛教本身,论辩佛理的文章大量涌现,而抒怀表情的文章则突然锐减,以至宋齐北魏各代僧人诗赋创作只有零散数篇。

与抒怀之作锐减相对应,关于佛教仪式方面的文章创作则逐步增多,如记载造像、修寺、梵呗、忏悔、斋戒等内容的文章便不断增多。

至梁陈时代情况又有所改观,由于梁武帝将佛教推至国教的地位,使得梁代佛教文学达到魏晋南北朝佛教文学的最高峰。

这一时期各种内容的佛教文章都有所表现,而更重要的是出现了一批在佛教文学史有重要影响的作品,其中尤以《弘明集》《出三藏记集》《高僧传》最具代表性。前两部文集对佛教文学做了一次历史性总结,《高僧传》则将僧传文学推向了高峰,成为后世僧传文学的典范。

佛教文学的发展深受佛教发展的影响,而在中国佛教历史中佛教的发展具有鲜明的时代性,因此使得佛教文学也具有了强烈的时代特征,这是我们在书写魏晋南北朝佛教文学史时应该注意的一个重要方面。

其次是地域差异。

魏晋南北朝作为中国历史上著名的乱世,王朝更迭频繁,地域分割治理现象严重。因此,这一时期文化的地域差异现象表现得特别显著。而佛教传播过程中同样存在着明显的地域差异。这直接造成了魏晋南北朝佛教文学明显的地域差异性。

魏晋南北朝时期文化地域差异的最显著特点就是南北差异。佛教自东晋开始走向兴盛,而佛教文学也正是从东晋开始繁荣起来,也正是从东晋开始,南北文化的差异开始突显出来。

就佛教文化而言,汤用彤曾言:“南方偏尚玄学义理,上承魏晋以来之系统。北方重在宗教行为,下接隋唐以后之宗派。”

梁启超亦曰:“北方佛教,多带宗教的色彩,南方佛教,多带哲学的色彩。”

佛教文化传播过程中形成的重理与重教的南北差异,对佛教文学产生了较大影响。

从整体来看,南方佛教文学关于义理讨论的论说文远远要多于北方,从《弘明集》和《广弘明集》的收录可以看出,绝大多数辩明义理的文章都出自南方僧人之手。

而北方佛教文学中关于翻译、造像、发愿、立寺、僧制等内容的文章则占了较大比重,虽然也有辩理之文,但与南方也有所不同,正如汤用彤所言:“按佛法之广被中华.约有二端:一曰教,一曰理。在佛法,教理互用,不可偏执。而在中华,则或偏于教,或偏于理。言教则生死事大,笃信为上。深感生死苦海之无边,于是顺如来之慈悲,修出世之道法,因此最重净行,最重皈依。而教亦偏于保守宗门,排斥异学。至言夫理,则在六朝通于玄学。说体则虚无之旨可涉入《老》《庄》,说用则儒在济俗,佛在治心,二者亦同归而殊途。南朝人士偏于谈理,故常见三教调和之说。内外之争,常只在理之长短。辩论虽激烈,然未尝如北人信教极笃,因教争而相毁灭也。”

故北方发生“二武”之教难也就不难理解了。

除了佛教文学内容存在差异之外,南北佛教文学在文风上也存在着明显差异。“观乎北则枝叶生于德教,南则枝叶生辞行。”

北方重德教,故佛教文风偏于质朴;南方重义理,故佛教文风偏于文饰。比较南北僧人的文章我们很容易发现这一文风差异。

因此,南方佛教文学不仅关于教理教义之文章颇为繁荣,而且抒怀表情之诗赋铭诔之文亦不少见,甚至有颇具名气的诗僧,如进入钟嵘《诗品》的释宝月便是一位典型代表。然而,后一类文章在北方却极少见到。

这同样与南方重文有着密切关系。从这一特征看,可以说南方佛教文学更具文学性,而北方佛教文学更具宗教性。

此外,从总体上来看,南方佛教文学的成就要远远超过北方佛教文学的成就。这与魏晋南北朝教外文学的发展状况有着相似之处。

当然,佛教文学的地域差异绝不仅仅表现为南北差异,佛教传播的地域不平衡对佛教文学的异差性也有着较大影响。

汉魏六朝时期佛教传播过程中曾形成过若干个佛教中心,如北方的洛阳、长安、凉州,南方的建康、荆襄、巴蜀等,这些不同地域的佛教文学创作,同样存在着各种差异性。这是我们书写魏晋南北朝佛教文学史时同样要注意的问题。

最后是文体差异。汉魏六朝作为中国佛教文学的发轫期,其文学创作形态与教外文学有着较大差别。由于佛教文学在很大程度上有着服务于宗教的目的,故对不同文体需求状况也就不一样。

从整体上看,魏晋南北朝佛教文学涉及到的文体包括序、记、论、书、檄、启、表、传、碑、铭、诔、颂、赞、诗、赋等十余种一般性文学文体,以及发愿、忏悔、梵呗、唱导等佛教特有之文体。不过,这近二十种文体在佛教文学创作中却存在着与教外文学颇为不同的不平衡性。

如果对今天流传下来的佛教文学作品进行一下统计比较,可以发现,从文笔大类来看,无韵之笔占了近%的比例,有韵之文的创作要少得多,这一状况显然符合佛教文学以服务于佛教为主要宗旨这一基本精神。

在无韵之笔各类文体中,经序数量所占比例最大,其中,尤以魏晋时期为最。显然,这与魏晋时期佛教传播以佛经翻译为主密切相关。经序主要记载译经的时间、地点、译者、缘由等基本情况,其记叙特征为佛教文化保存了大量重要文献。

进入南北朝后,除了经序依然占有较大比重之外,阐释与辩难佛教义理的书、论文章也开始大量涌现,特别是在南朝各代,这与东晋南朝时期大量出现的佛教论争有着密切关系。

从东晋时的沙门不敬王者之争、袒服之争,到南朝的夷夏之争、黑白之争、神灭神不灭之争等等,每一次论争,都会出现一批书、论之文,尤其是神灭神不灭之争,在竟陵王萧子良和梁武帝萧衍组织的两次论辩中,产生了将近百篇论争之文,南朝类似活动的大量存在,无疑推动了书论体文章的大量涌现。

除了经序、书论外,传记体也是无韵之笔中的一种重要文体,其数量也不在少数,且多以著作的形式出现。其中最具代表性的是僧祐的《出三藏记集》中的僧传和慧皎的《高僧传》,此外还有宝唱的《名僧传》和《比丘尼传》等等,南朝时期僧传的大量出现,为后世僧传创作开拓出一条全新的路径。

在有韵之文各类文体中,诗歌依然占据着最重要的地位。不过,佛教文学中诗歌体裁的出现,是稍晚一些的事情,大约到了东晋时期才开始出现佛教诗歌,显然这与僧人与文人的密切交往有关。

正是从东晋开始,高僧与名士才开始交往密切。在士人那里,诗歌原本是缘情之作,但佛教诗歌的功能与教外诗歌显然不同,除了部分言情之作外,佛教诗歌更重要的内容是说理与赞佛,如支遁的《四月八日赞佛诗》《五月长斋诗》《八关斋诗三首》,鸠摩罗什的《十喻诗》,庐山诸道人的《观化决疑诗》,惠令《和受戒诗》等都是这类诗歌的代表。

这一时期的佛教诗歌常常还保留着诸如“偈”、“赞”等佛教名称,如支遁《文殊师利赞》《弥勒赞》《维摩诘赞》《善思菩萨赞》《月光童子赞》,慧远《报罗什法师偈》等就是如此。

正是从这个时代开始,佛理诗成为中国诗歌史中的一个新的类别,也因此推动了中国哲理诗走向兴盛。除了诗歌之外,有韵之文中其他各类文体作品的数量都不是很多。

魏晋南北朝时期佛教文学所特有的发愿、忏悔、梵呗、唱导等文体至今保留下来的并不多,但它们所具有的独特性,以及对教外文学的影响,都是我们在书写这一时期佛教文学史时应给予特别关注的。如梵呗对音韵格律的影响,唱导对说唱文学以至小说的影响等都是值得探讨的问题。

魏晋南北朝佛教文学的时代差异、地域差异和文体差异,一方面表现出这一时代佛教文学的基本特性,另一方面也显示了这一时代佛教文学的复杂性。魏晋南北朝佛教文学的这一特点,是书写这一时段佛教文学史时应尤为注意的。

通过“差异性”分析,魏晋南北朝佛教文学的“文学性”便被凸显出来,它主要表现在以下几个方面。

首先是叙事性。

叙事性是魏晋南北朝佛教文学最突出的特性,而这一特性又主要体现在经序体和传记体佛教作品之中。经序体和传记体是魏晋南北朝佛教作品中数量所占比例最大的两类文体,这两类文体的文学特征便主要表现在叙事上。

这一时期经序体的大量涌现,显然与魏晋南北朝时期佛教传播以佛经翻译为主密切相关。经序主要记载译经的时间、地点、译者、缘由等基本情况,这种叙事不仅为魏晋南北朝文学注入了新的成份,而且也为佛教文化保存了大量重要文献。

这一时期传记体作品的大量出现,则是受到魏晋南北朝修史之风的影响,然其叙事方式又别具一格,尤其对神迹、灵验等事迹的刻意叙述,为此后叙事文学的逐步繁荣起到较大的推动作用。

此类作品多以著作的形式出现,其中最具代表性的是僧祐的《出三藏记集》中的僧传和慧皎的《高僧传》,此外还有宝唱的《名僧传》和《比丘尼传》等等,魏晋南北朝时期僧传的大量出现,也为后世僧传创作开拓出一条全新的路径。

其次是辨理性。

辨理性是魏晋南北朝佛教文学的第二大特性,阐释与辩难佛教义理的书论体文章在魏晋南北朝佛教作品中数量仅次于经序体,同时,在不少经序文章中也包含着辨理的成份。视辨理为文学特性之一是中国古代文学的一个主要特色,如“唐宋八大家”的作品中便存在大量辨理性文章。

魏晋南北朝佛教文学中辨理性文章的大量涌现,是与东晋以降大量出现的佛教论争密切关系。

从东晋时的沙门不敬王者之争、袒服之争,到南朝的夷夏之争、黑白之争、神灭神不灭之争等等,每一次论争,都会出现一批书、论之文,尤其是神灭神不灭之争,在竟陵王萧子良和梁武帝萧衍组织的两次论辩中,产生了将近百篇论争之文,魏晋南北朝类似活动的大量存在,无疑推动了书论体文章的大量涌现,从而对魏晋南北朝以后辨理性文章的盛行奠定了基础。

《佛教中国化进程与晋—唐文言小说演进研究》,刘惠卿著,西南交通大学出版社2019年7月版。

再次是情感的宗教性。

宗教性情感因素本就是“文学性”的一个重要指标,而魏晋南北朝佛教文学作品中所表达的情感,往往具有更多宗教情感的成份。

例如,魏晋南北朝时期佛教文学中所特有的发愿、忏悔、梵呗、唱导等文体便都包含着强烈的宗教情感。

不仅如此,即便佛教文学中的经典文学文体诸如诗、赋、赞、颂、铭、诔等所表达的情感往往也包含着很强的宗教色彩,如支遁的《四月八日赞佛诗》《五月长斋诗》《八关斋诗三首》,鸠摩罗什的《十喻诗》,庐山诸道人的《观化决疑诗》,惠令《和受戒诗》等作品都是如此。

宗教情感在魏晋南北朝之前的文学作品中表现极少,魏晋南北朝佛教文学无疑为中国文学注入了一种极为重要的新元素。

本书由多人合作完成。最初有较明确分工,但随着参与人员的调整及内容上的修改整合,有些部分的分工就不那么明晰了。但当前学术评价机制对成果统计又要有一个明确结果,因此,只能大致列出分工如下:

第一章 高文强

第二章 杨森旺

第三章 李程蔚 刘 楚

第四章 李程蔚 刘 楚

第五章 包得义 李润菡

第六章 包得义 李润菡

第七章 杨森旺 姜文婷

第八章 杨森旺 姜文婷

第九章 杨森旺 姜文婷

在此,要特别感谢得义兄和杨森旺诸博士对本书的大力支持。

高文强,1969年生,湖北孝感人,文学博士。武汉大学文学院教授,博士生导师,文艺学学科带头人;兼任武汉大学东亚佛教诗学研究中心主任,武汉大学《关键词》辑刊副主编,韩国东国大学东亚海洋文明与宗教文化研究所客座研究员,湖北省文艺学学会副会长,中国古代文学理论学会常务理事,中国《文心雕龙》学会理事,中国文学批评研究会理事。主要从事中国文论、佛教诗学方向的研究。

广盛网提示:文章来自网络,不代表本站观点。